医療機関を受診したときや薬局で薬を受け取るとき、いつも飲んでいる薬やサプリメントがないか聞かれたことはありませんか? それは、飲み合わせによっては薬の効果が強く出すぎたり、弱まったり、副作用が生じたりする可能性があるため。また、薬やサプリメントに限らず、日ごろ口にする食べ物や飲み物との組み合わせにおいても思わぬ健康トラブルを招くことがあり、注意が必要な場合もあります。

とはいえ、薬を受け取るときに、これから口にするだろう食品をすべて薬剤師に伝えるのは難しいもの。では、薬と食べ物の組み合わせによるトラブルを防ぐためには、どんなことに気をつければいいのでしょうか。

“知っているようで知らない”薬に関する基礎知識や、薬との上手な付き合い方についてお伝えする、本シリーズ。第2回目は、知っておきたい薬と食べ物の組み合わせについて、よく見られる例を挙げながらわかりやすく解説します。

- 教えてくれるのは・・・

-

- 中間 葉子さん

- 株式会社アイセイ薬局 薬剤師 アイセイ薬局千歳台店 店長

研修認定薬剤師/スポーツファーマシスト

地域の方々が気軽に相談に来ることができるような薬局を目指し、日々のホスピタリティを大切にしている。

複数の薬の飲み合わせで、効き目が変わる?

薬と薬の飲み合わせによっては、体に悪影響を招く可能性があることはご存じの方も多いかもしれません。こうした影響を「相互作用」といい、薬の効果をしっかり発揮させるうえで、十分に注意する必要があります。

意外と知らない!? 薬と食べ物の避けたい組み合わせ

では、薬と食べ物との組み合わせについてはどうでしょう。こちらも、場合によっては薬の効果を十分に得られないどころか、かえって健康を害するケースも見られます。

食べ物の種類によっては、服用する薬の作用を邪魔してしまったり、逆に過剰に作用してしまったりすることがあるので気をつけたいところです。

組み合わせに注意が必要な食べ物

そのほか、身近な食品のなかで特に注意したい組み合わせとして、以下のような例が挙げられます。

<薬の効果が弱まる>

- 【抗菌薬、抗生物質】×【牛乳、ヨーグルト】

- 【免疫抑制剤、強心剤】×【セントジョーンズワート(サプリメントの成分)】

など

<薬の効果が強く出すぎる/副作用のリスクを上げる>

- 【カルシウム拮抗薬、催眠鎮静剤、精神神経薬】×【グレープフルーツ】

- 【抗結核薬】×【マグロ、チーズ】

- 【パーキンソン病治療薬】×【チーズ、チョコレート】

など

薬を代謝する働きがおさえられると、体外に排泄される薬の成分量が減ってしまい、結果として薬の効果が強く出たり副作用が生じたりするリスクが高くなります。薬とグレープフルーツとの組み合わせの影響は、長いときには数日にわたって続くこともあり、はっさくやいよかん、夏みかんなども同じような作用を持つといわれています。

一方、かんきつ類でもレモンやカボス、温州ミカンは問題ないとされています。普段グレープフルーツや柑橘系の果物をよく口にする方など、組み合わせが不安な場合は、医師や薬剤師に相談するとよいでしょう。

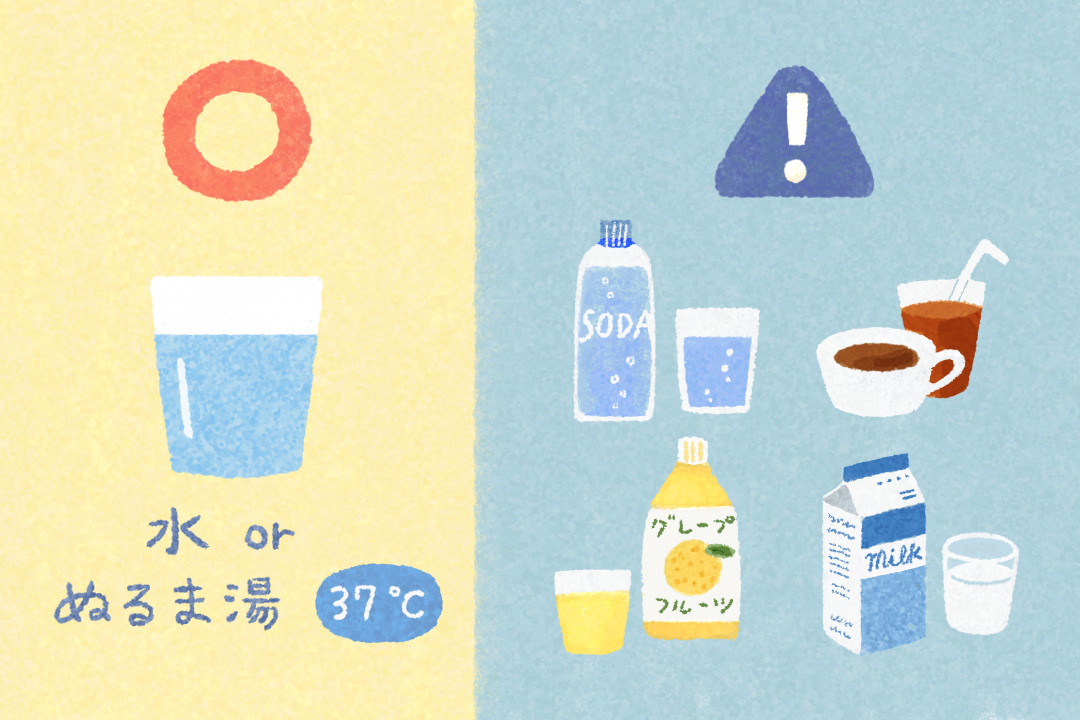

薬の服用時も要注意。気をつけたい飲み物は?

次に、薬と飲み物との組み合わせについてお聞きしました。水なしで服用できるタイプの薬を除き、基本的に薬はコップ一杯程度の水で服用するのがよいとされています。それは、なぜなのでしょうか。

組み合わせに注意が必要な飲み物

このほか、注意したい飲み物には次のような例が挙げられます。

<薬の効果が弱まる>

- 【抗菌薬、抗生物質】×【牛乳】

- 【貧血治療薬】×【緑茶、紅茶、ウーロン茶】

- 【骨粗しょう症薬】×【牛乳】

など

<薬の効果が強く出すぎる/副作用のリスクを上げる>

- 【咳止め、総合かぜ薬、精神神経薬】×【カフェイン】

- 【総合かぜ薬、睡眠薬、解熱鎮痛剤】×【アルコール】

- 【降圧剤】×【グレープフルーツジュース】

など

体調管理にも役立つ「おくすり手帳」を活用しよう

薬と食べ物の組み合わせによるトラブルを防ぐうえで役立つのが、「おくすり手帳」の活用です。薬局で受け取った薬だけではなく、市販薬を服用したり、サプリメントを飲んだりしたときにも、こまめに記録を残しておくのがおすすめです。

おくすり手帳には、どんな種類の薬をいつ、どれくらい服用したかを記録するだけではなく、副作用やアレルギーの有無、病歴などをメモしておくのも、上手に活用するポイント。

また、おくすり手帳があると服用中の薬の種類を正確に伝えられるため、災害時や緊急時、旅行時にも有用です。

おくすり手帳については、下記のページでも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

- おしえて薬剤師さん!第2回「おくすり手帳」

-

この番組は、身近にあるけどいまいちよく分からない薬局の機能やサービスについて、お笑い芸人三拍子の二人が実際の薬剤師さんにアレコレ聞いて教えてもらう、おもしろくってタメになるHELiCOオリジナルの番組です。第2回のテーマは「おくすり手帳」。https://helico.life/feature/pharmacist-tellme02/

薬が効くメカニズムについては、下記のページでも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

- 第1回「薬はどう体を巡るの?薬が効くメカニズム」

-

皆さんは最近、どんなときに薬を使いましたか? 日常的に特定の薬を服用している、虫に刺されてかゆみ止めの薬を塗った、腰痛で湿布薬を貼ったなど、人それぞれ異なるでしょう。https://helico.life/feature/medicinebasics-mechanism/

薬は、健康な生活を維持するうえで心強い存在ですが、「薬さえ飲んでいれば大丈夫」と頼りすぎるのはよくありません。一方で、「副作用が怖いから薬は使いたくない」と必要以上に避けるのも、症状を長引かせる原因となります。

私たちにとって身近な存在である薬について、じつはよく知らないことも多いもの。このシリーズでは、“知っているようで知らない”薬に関する基礎知識や、薬との上手な付き合い方についてわかりやすく解説します。第1回目は、「薬って何?」という根本的な疑問を出発点に、薬が効くメカニズムに迫ります。

「薬剤師が教えます!お薬のキホン」第3回は、「子どもに薬を飲ませるときの注意点とコツ」について解説をします!