なんとなく体がだるくて疲れやすかったり、食欲がなかったり……。夏から秋にかけて、そんな「夏バテ」の症状に悩まされる人が少なくありません。夏の暑さに伴う体調不良は、なぜ起こるのでしょうか。今回は、厄介な夏バテの原因とともに、「夏バテに効くツボ」をご紹介。いつでもどこでもできるので、ぜひ実践してみてくださいね。

- INDEX

- 夏バテはなぜ起きるの?

- ツボ押しのやり方は?

- ツボ①:消化器の働きを整える「中脘」

- ツボ②:下痢が伴う場合は「天枢」

- ツボ③:胃の活動を高める「足三里」

- ツボ④:「三陰交」は女性特有の不調にも効果的

- ツボ⑤:夏バテの症状全般に「注夏(裏合谷)」

- 夏バテ防止の養生法

夏バテはなぜ起きるの?

夏バテは、日本の気候と深く関係しています。日本のように気温も湿度も高い「高温多湿」の気候では、体温を一定に保つために、熱を放散しなければなりません。その代表例が「発汗による放熱作用」。汗をかくことで、熱が体内にこもらないようにする大切な作用です。

一方で、汗をかくと、かなりのエネルギーを消費するうえに、カリウムやマグネシウムなどのミネラルも一緒に失われてしまいます。このような状態が続くことで「夏バテ」と呼ばれる症状を引き起こしやすくなるのです。

夏バテの代表的な症状が、消化機能の低下。胃腸の働きが弱まることで、消化不良や食欲不振に陥ってしまいます。そのほかにも、免疫機能の低下や倦怠感、頭痛などさまざまな症状が出てきます。

夏バテしないためには、冷たいものの食べすぎや飲みすぎによる胃腸の冷えのほか、夏のクーラーにも注意が必要。クーラーは体が冷えやすいうえに、暑い外気との温度差によるストレスで体に負担がかかりやすくなるからです。夏バテの症状は、夏の暑さを乗り越えたあとの、秋が近づいた時期に出やすくなるので、日頃から「夏バテ対策のセルフケア」を行うことが重要なのです。

ツボ押しのやり方は?

ツボ押しの方法は「ツボを軽く押して、離す」という刺激を5回程度、繰り返します。1回につき、3~5秒程度が目安です。

ツボを押すときには、指の腹を用います。皮膚を傷つけてしまうので、爪を立てないようにしましょう。刺激が強すぎたり、回数が多すぎたりすると、かえって体に不調を引き起こしかねません。気持ちがよい範囲にとどめながら、ツボ押しを行ってみてください。

ツボ押しのよいところは、何といっても「いつでも、どこでも行える」こと。「あまり食欲がないな……」「体がだるいかも」と感じたときに、ぜひ実践してみてください。

夏バテに効くツボ5選

夏バテに効果的な「5つのツボ」を解説します。イラストでポイントを確認しながら、該当する場所の周囲で「押すと痛いけれど、気持ちよい」場所を探してみましょう。

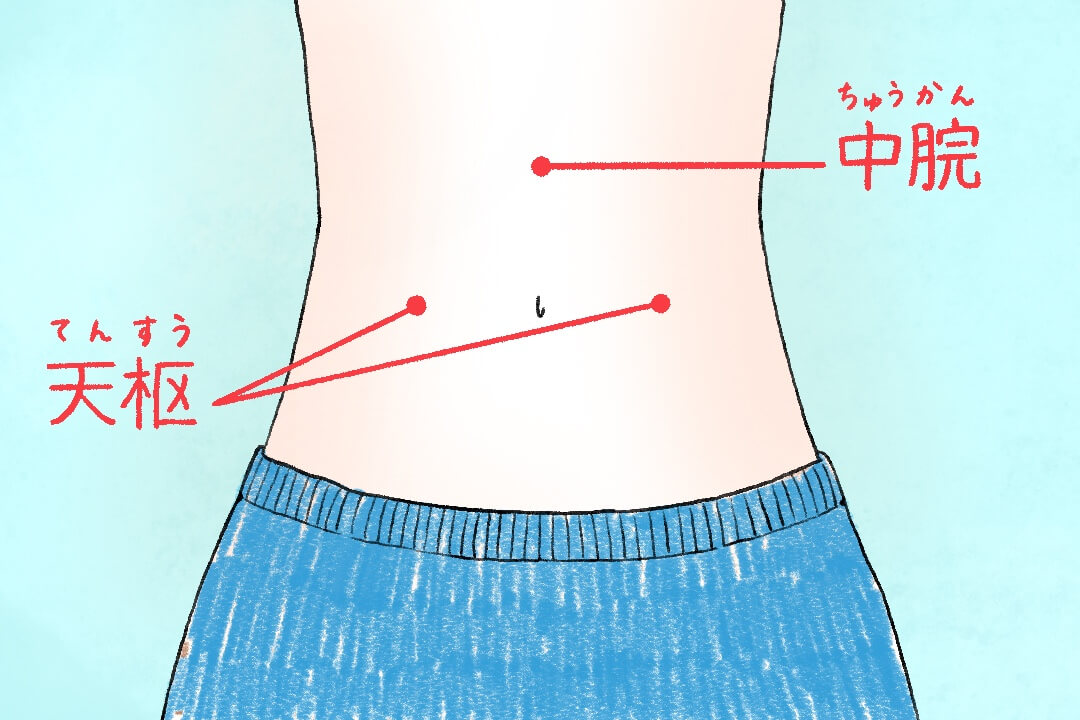

ツボ①:消化器の働きを整える「中脘」

夏バテで弱った消化器の働きを整えるのにぴったりなのが、「中脘(ちゅうかん)」というツボ。お腹にあるツボで、体の真ん中を通る正中線上、みぞおちとへその中間に位置しています。

「胃の調子がちょっと悪いな」というときに中脘を触ってみると、張りがなかったり、力が感じられなかったりと、胃の調子がわかるバローメーターとして重宝されるツボです。夏バテで食欲がないときは、中脘へのツボ押しを試してみてください。

ツボ②:下痢が伴う場合は「天枢」

夏バテや胃腸の冷えが原因で下痢の症状がある場合には、「天枢(てんすう)」のツボがおすすめ。へそから左右指3本分横のところにあるツボです。お腹にあるツボなので、胃腸を整える中脘と一緒に押すとよいでしょう。

ツボ③:胃の活動を高める「足三里」

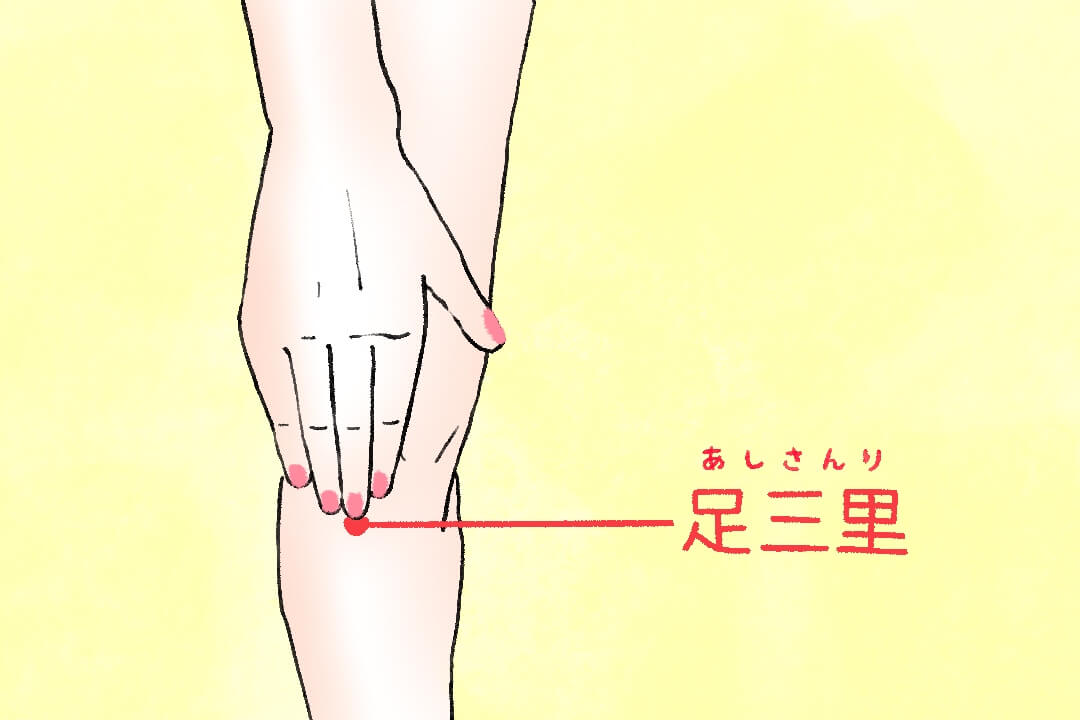

夏バテによる胃の不調には「足三里(あしさんり)」のツボもおすすめ。足三里は、膝のお皿に対して、上から手をかぶせたときに中指があたる場所に位置しています。

足三里は、「胃経(いけい)」という胃に影響を与える経絡上のなかでも重要なツボ。「奥の細道」で有名な松尾芭蕉も、足三里に灸をすえて旅をしたと伝えられるほど、養生のツボとして知られています。胃腸を中心に疲れを感じたときは、中脘とセットで足三里も押してみるとよいでしょう。

ツボ④:「三陰交」は女性特有の不調にも効果的

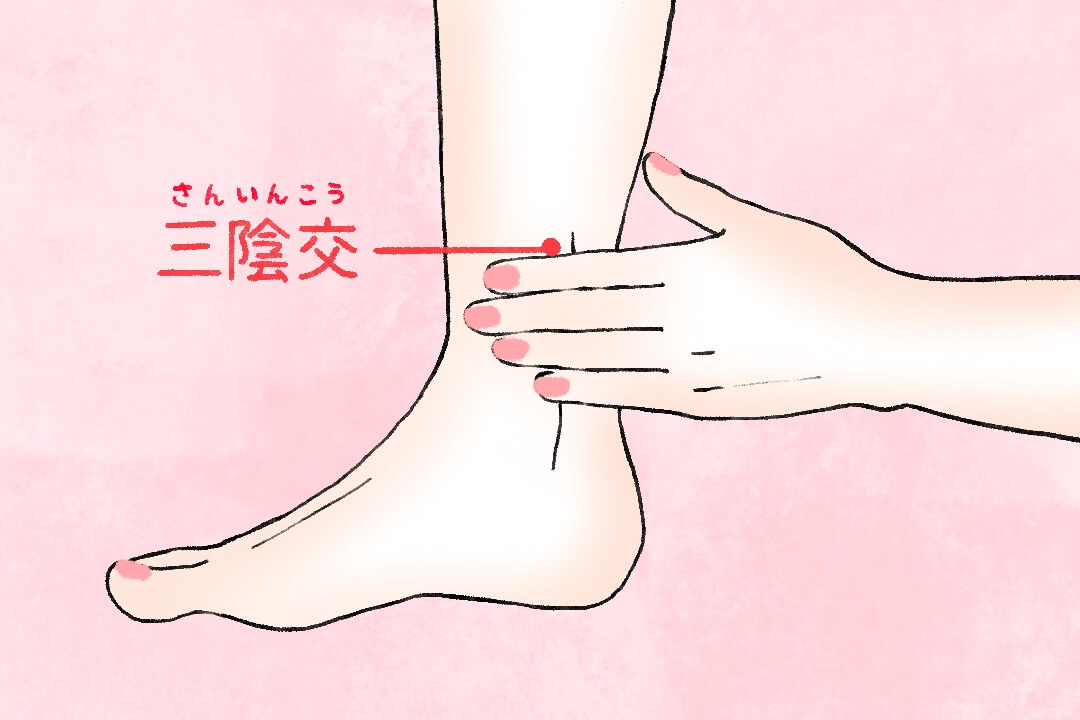

「三陰交(さんいんこう)」は経絡でいうと、足の3つの陰経(脾経・腎経・肝経)が交わる場所にある重要なツボです。位置は、内くるぶしの一番高いところから、指幅4本分上のところ。ちょうどすねと骨のきわの部分にあたります。

夏バテの原因として多いのが、冷たい物の食べすぎや飲みすぎです。体が冷えてしまったり、むくんでしまったりして、月経の不調を引き起こすことも少なくありません。

このような、夏バテが引き起こす女性特有の不調にも、三陰交のツボ押しはよく効きます。座っているときにも押しやすい位置なので、クーラーで体が冷えたときなどは、ぜひ押してみてください。

ツボ⑤:夏バテの症状全般に「注夏(裏合谷)」

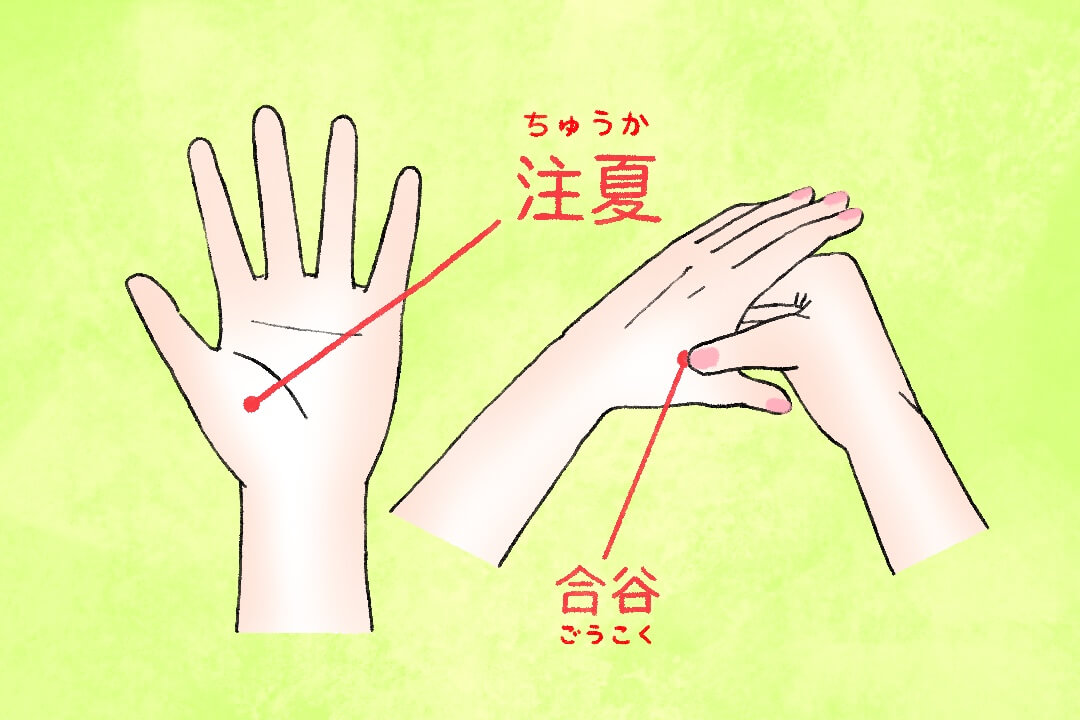

中国では、夏バテのことを「注夏(ちゅうか)」といいます。そのままツボの名前になっているだけあって、中国では「夏バテに効くツボ」として知られています。

手のひらの母指球(親指の付け根のふくらんだ部分)にあるツボで、合谷(ごうこく)というツボの裏側にあることから、「裏合谷(うらごうこく)」とも呼ばれます。合谷とセットで母指球を挟むようにツボ押しするのもおすすめです。

ちなみに、ツボ押しをする際は、複数のツボを一緒に押しても問題ありません。気持ちよいと感じるツボが見つかったら、近くにも反応のある場所がないか探ってみてください。一緒に刺激すると、より高い効果が期待できますよ。

夏バテ防止の養生法

夏バテの自覚症状として最も多いのが、食欲の低下や倦怠感。その一方で、体の冷えに関しては、自覚症状のない方がとても多いです。

例えば、汗をかいたらすぐにでもクーラーにあたりたくなりますが、それはおすすめできません。発汗作用によって冷えている体をクーラーがより冷やしてしまうため、体にさらに負担がかかってしまいます。お腹が冷えてしまうと、下痢の原因にも。

もちろん、アイスクリームなどの冷たいものを食べてはいけないというわけではありませんが、なるべく温かいものも摂るように心がけましょう。塩分も水分も摂れて、体も温まる昆布茶などは理想的です。

もし食欲が低下しているならば、シソやネギ、しょうが、みょうがなどの香味野菜を意識して摂るようにすると食欲アップにつながります。ゴーヤも、夏バテした体にやさしい食材です。

秋になると「食欲の秋」「秋の味覚」という言葉にも表されるように、夏に比べると食欲が旺盛になってきます。このときも、急に食べすぎないよう注意が必要。夏に弱った胃腸を、秋になって急に働かせることも、体への負担になるからです。

まだまだ暑い日が続きますが、体を冷やしすぎないことを意識しながら、ツボ押しもあわせて行って「夏バテ予防」に取り組んでいきましょう。

- 教えてくれたのは…

-

- 髙田 久実子先生

- こどもと女性のためのめぐり鍼灸院 院長

鍼灸師、全日本鍼灸学会認定鍼灸師、日本不妊カウンセリング学会認定不妊カウンセラー。25年以上東京女子医科大学東洋医学研究所鍼灸臨床施設に勤務(現在は非常勤)、2019年に千葉県松戸市で「こどもと女性のためのめぐり鍼灸院」開院。現代医学と東洋医学の観点から患者さんに適した施術を行う。痛みやコリだけでなく女性のライフステージに合わせた施術や小児はり、顔面神経麻痺の鍼治療にも力をいれている。