「いまここで寝てはだめ…」と思うのに、仕事中や授業中などにやってくる眠気。「どうにかして眠気をスッキリさせたい!」とお悩みの方も多いはず。そこで本記事では、眠気を覚ましたいときに即効で押せる「ツボ」について解説します。

- 教えてくれるのは…

-

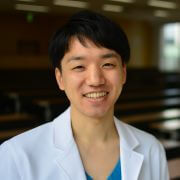

- 松浦悠人先生

- 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 助教

東京有明医療大学卒業、同大学院を修了し博士(鍼灸学)を取得。埼玉医科大学東洋医学科 非常勤職員、東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科 助手を経て2021年4月より現職。北海道大学遺伝子病制御研究所 分子神経免疫学分野 客員研究員。はり師・きゅう師、全日本鍼灸学会認定鍼灸師。専門は、精神科における鍼治療の応用、特にうつ病や双極性障害うつ状態における鍼治療。

[監修者]松浦悠人先生:https://www.tau.ac.jp/department/healthsciences/acupuncture/teachingstaff-s/

東京有明医療大学:https://www.tau.ac.jp/

眠気覚ましに効果的なツボ4選

日中の眠気の緩和が期待できるツボを4つ紹介します。それぞれに特徴や効果がありますので、自分に合ったツボを試したり、複数のツボを組み合わせて押したりしてみてください。

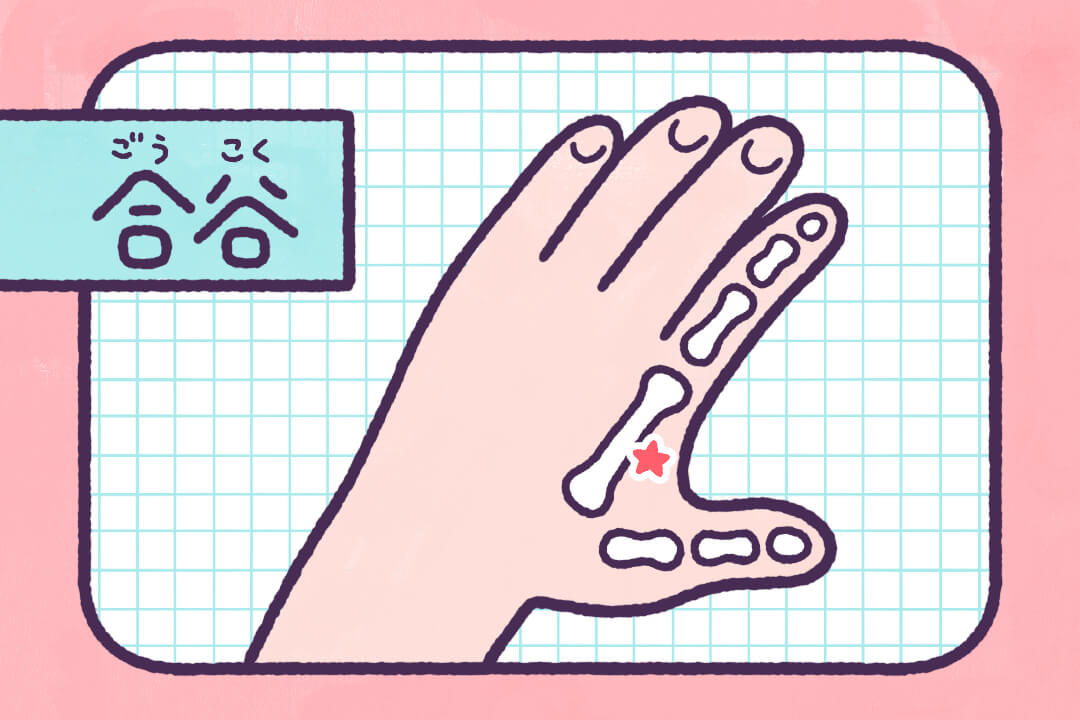

手にあるツボ 「合谷(ごうこく)」

合谷(ごうこく)は、手の甲側の親指と人差し指の付け根が合流する部分から、やや人差し指寄りに位置しているツボです。親指の腹で押していきましょう。

頭や顔のさまざまな症状に働きかけるとされ、頭をスッキリさせ眠気を和らげてくれるほか、鼻づまりや頭痛、目の疲れなどにも効果的です。

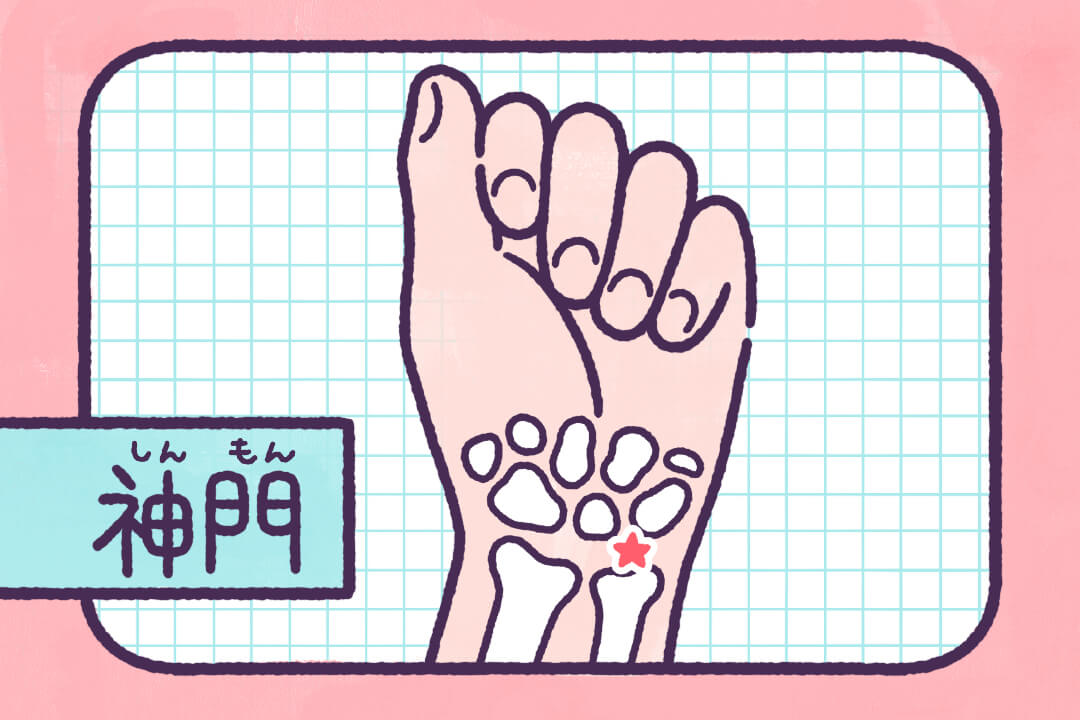

手にあるツボ 「神門(しんもん)」

手のひら側の小指の延長線と手首の横ジワが交わるあたりにある、くぼんだツボ神門(しんもん)も、日中の眠いときに押すと眠気を覚ましてくれます。親指の腹で押してください。

神門は精神状態に安定をもたらすツボでもあり、イライラや不安を鎮め、緊張をほぐす効果も期待できます。夜眠る前、考え事がぐるぐると頭のなかを巡り頭が冴えてしまったときなどに押すと、入眠しやすくなります。

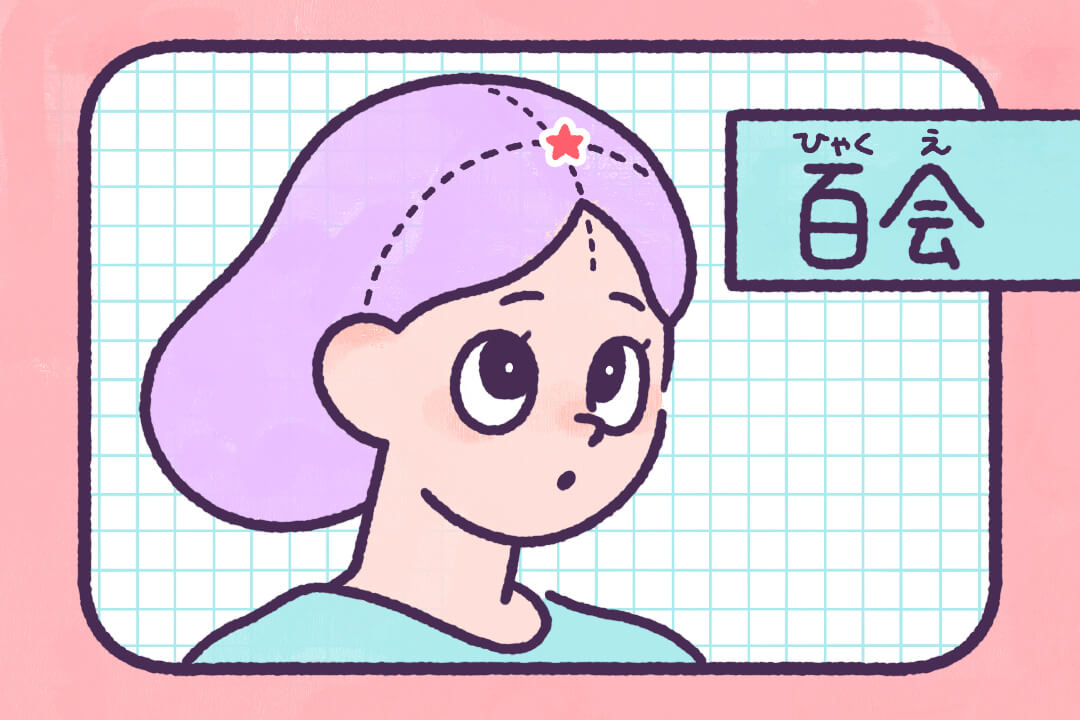

頭にあるツボ 「百会(ひゃくえ)」

体の正中線(体を左右に分ける線)と両耳を結んだ線の交わるところが、百会(ひゃくえ)のツボです。百会は多くの経絡が集まり、血液を動かすエネルギーが集まる重要なツボ。頭の上で両手の中指を重ね、垂直に押してください。

ここを刺激することで、気・血の巡りが良くなります。また脳と関係するツボでもあり、脳や精神の疲れの軽減やリフレッシュにも良いとされています。頭がスッキリとしてくるので、眠気がおさまる効果が期待できます。

日中の眠気が強い場合には、夜の睡眠が十分とれていないことも考えられます。百会は、夜の時間帯においては鎮静効果をもたらし入眠を助ける効果も期待できるので、寝る前にツボを押してみるのもおすすめです。

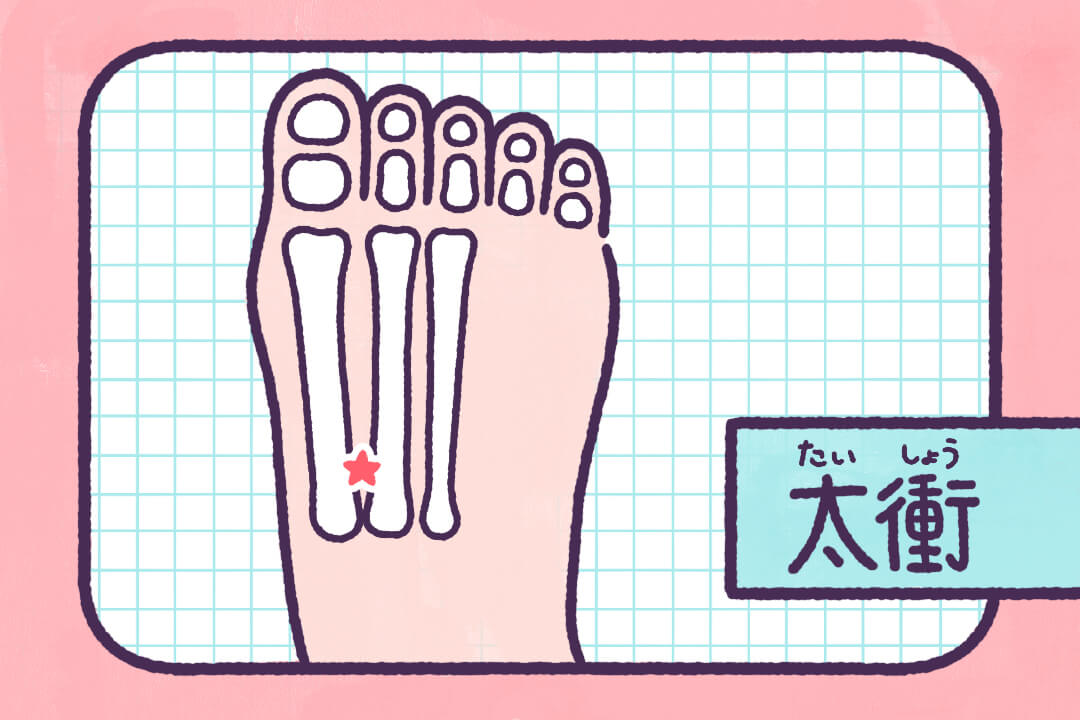

足にあるツボ 「太衝(たいしょう)」

太衝(たいしょう)は、足の親指と人差し指の骨を辿っていくと、合流する位置にあるツボです。親指の腹を使って揉むように押してください。

気の巡りを整え、のぼせやイライラなど頭に滞った熱を下げる効果が期待できます。眠いときにこのツボを押すと頭がすっきりしてくるでしょう。

仕事中の眼精疲労やストレスからくるイライラ、こりなどの疲労症状の緩和にも役立ちます。

正しくツボを押すためのポイントと注意点

ツボの押し方

① ゆっくり垂直に、3〜5秒かけて押す

② その状態を3秒程度保つ

③ 3〜5秒かけてゆっくりとゆるめる

④ 3〜5秒ほど間隔を空ける

⑤ ①〜④の流れを3〜5回繰り返す

力の加え方は「心地よい痛み」を感じる程度で行いましょう。指の腹を使って押し、指先だけでなく、腕の力全体を加えるようにして押すのがポイント。強く押しすぎたり、長時間押し続けたりするのは避けてください。

呼吸とリズムを合わせる

呼吸とツボ押しを連動させることで副交感神経が優位になり、自律神経の調整にも役立ちます。深く息を吸い、ツボを押している間はゆっくりと息をフーッと吐き出すよう意識してみましょう。

ツボ押しを控えた方がよいケース

次に当てはまる場合は、ツボ押しは控えましょう。

・急性の病気で症状が強い

・熱がある

・出血性の病気を持っている

・皮膚に異常がある

・怪我が治っていない

・炎症が起きている部位がある

・飲酒時、または空腹時や満腹時

このほかに、眠気がとても強く日常生活に支障が出ている場合や、不眠症、睡眠時無呼吸症候群(SAS)、むずむず脚症候群などの疾患が疑われる場合には、医療機関を受診しましょう。

ツボ押しが眠気覚ましに効果的な理由

東洋医学では、睡眠は、気(※1)や陰陽のバランスが保たれていることで良くなると考えます。また、東洋医学における気・血(※2)の通り道を「経絡(けいらく)」といい、経絡上にある気の出入り口を「経穴(けいけつ)」といいます。

経穴とはツボのこと。ツボを刺激すると、気の流れや血液循環が良くなり、その経絡と関わる臓器が活性化され体調が整うといわれています。また、睡眠と関わりのある自律神経のバランスをとることにも繋がります。こうして身体が整うことで、睡眠や眠気に関する不調の改善が期待できるというわけです。

※1:気 … 生命を維持するための体内エネルギー

※2:血 … 気によって全身をめぐる血液や栄養素

日中の眠気の原因

夜しっかり眠れなかった翌日はもちろんのこと、十分に睡眠がとれているときでも、日中眠気を感じることがあります。それにはいくつかの理由が考えられます。

体内時計や脳の仕組み

人間の体内時計は、健康な人でも午後になると眠気を感じやすい傾向があります。また、脳のしくみからも、起きている時間が長くなるほど「睡眠圧」が高まっていき、脳が休もうとするので自然と眠くなるようになっています。

ホルモンの影響

女性の場合、PMS(月経前症候群)の時期に眠気が強くなることがあります。

そうした状態に連日の寝不足や単調な仕事などが加わると、さらに眠気が強くなり日中のパフォーマンスに影響が出てきます。なお、昼食後に眠いと感じるのは、食事のとり方により血糖値が急上昇した場合に、眠気というよりも「だるさ」や「倦怠感」を感じやすくなるからとされています。

東洋医学における睡眠

さらに東洋医学の観点からみていくと、以下のことが睡眠に影響すると考えられます。

陰と陽のバランス

東洋医学における「健康な状態」は、「陰」と「陽」のバランスがとれていることを指します。陽(昼間)の時間は活動し、陰(夜)はしっかりと休むことで健康(身体のバランス)が保たれると考えるのですが、そのバランスが乱れると、睡眠に影響が出ると考えられています。

心神の乱れ

東洋医学における五臓(肝・心・脾・肺・腎)のうち、睡眠と特に関わりが深いのは「心(しん)」です。「心」は臓器としての心臓の働きや心神(精神活動のこと)を指します。心神が乱れると不眠や寝つきの悪さなどに繋がるとされています。また、精神情緒をつかさどる「肝」の機能が乱れることで不眠が生じることもあります。

気の巡り

東洋医学には身体を上焦、中焦、下焦の3つに分けてバランスをとるという考え方もあります。何らかの原因によりこのバランスが崩れたり、気の巡りが悪くなったりすると、さまざまな不調や病気、睡眠トラブルにつながるとされています。

「眠気覚ましのツボ」に関するQ&A

1つのツボを集中的に押すのと複数押すのは、どちらが効果的?

複数のツボを押すと、相乗効果が見込める可能性があります。無理のない範囲で押してみましょう。

ツボを押す以外にできる眠気覚ましの方法は?

特に効果があるのは、やはり仮眠をとること。日中の眠気が特につらい日は、ツボ押しに加え15分ぐらいの仮眠、または目をつぶり頭と目を休める時間を持つと疲れがとれて、スッキリとした気分で乗り切れるでしょう。

そのほか食養生として、「心(しん)」を養う働きを持つ、「赤みがかった食べ物」や「苦味のある食べ物・飲み物」などを摂るのもおすすめです。

ツボ押しで日中の眠気を和らげよう!

今回は、仕事中・授業中の眠気覚ましや頭をスッキリとさせたいときに、効果的なツボをご紹介しました。

いつでもどこでも、気軽に取り入れられるのがツボ押しの魅力。日々の睡眠のリズムも整えつつ、効果のあるツボ押しを取り入れて、スッキリと元気な1日を過ごしてくださいね。