子どもが初めて自分のスマホを持つ時期は、小学校高学年から中学生の間が最も多いとされています。つまり、現代の子どもたちは、思春期のほとんどをスマホとともに過ごしているということ。

だからこそ心配になるのが、スマホ経由でのSNSのトラブルやネット詐欺などの被害です。毎日スマホを持ち歩く令和の10代は、どのような危険にさらされているのでしょうか?

前編「子どものスマホデビュー、購入前に親が知っておきたいこと」に続き、ITジャーナリストで成蹊大学客員教授の高橋暁子さんに、10代のわが子に教えておきたいSNS利用の注意点や、ネットリテラシーの基本、最近の中高生・大学生に人気のアプリなどについてお聞きしました。

- 教えてくれるのは…

-

- 高橋 暁子さん

ITジャーナリスト。成蹊大学客員教授。SNSや情報リテラシー教育が専門。SNS、10代のネット利用実態とトラブル、スマホ&インターネット関連事件等をテーマとして、『あさイチ』『クローズアップ 現代+』(いずれもNHK)他、テレビ、雑誌、新聞、ラジオ等のメディア出演多数。

[監修者]高橋 暁子さん:https://www.akiakatsuki.com/

ネットやSNSトラブルのリスクを教えるのは親の責任

まず、10代のお子さんを持つ保護者は、「ほとんどの10代は、ネットやSNSトラブルの知識が乏しい状態である」という事実を認識しましょう。

「10代が被害に遭うネット犯罪やSNSトラブルが、こんなにもニュースで報道されているのに?」

「スマホを使いこなしているように見えるデジタルネイティブ世代なのに?」

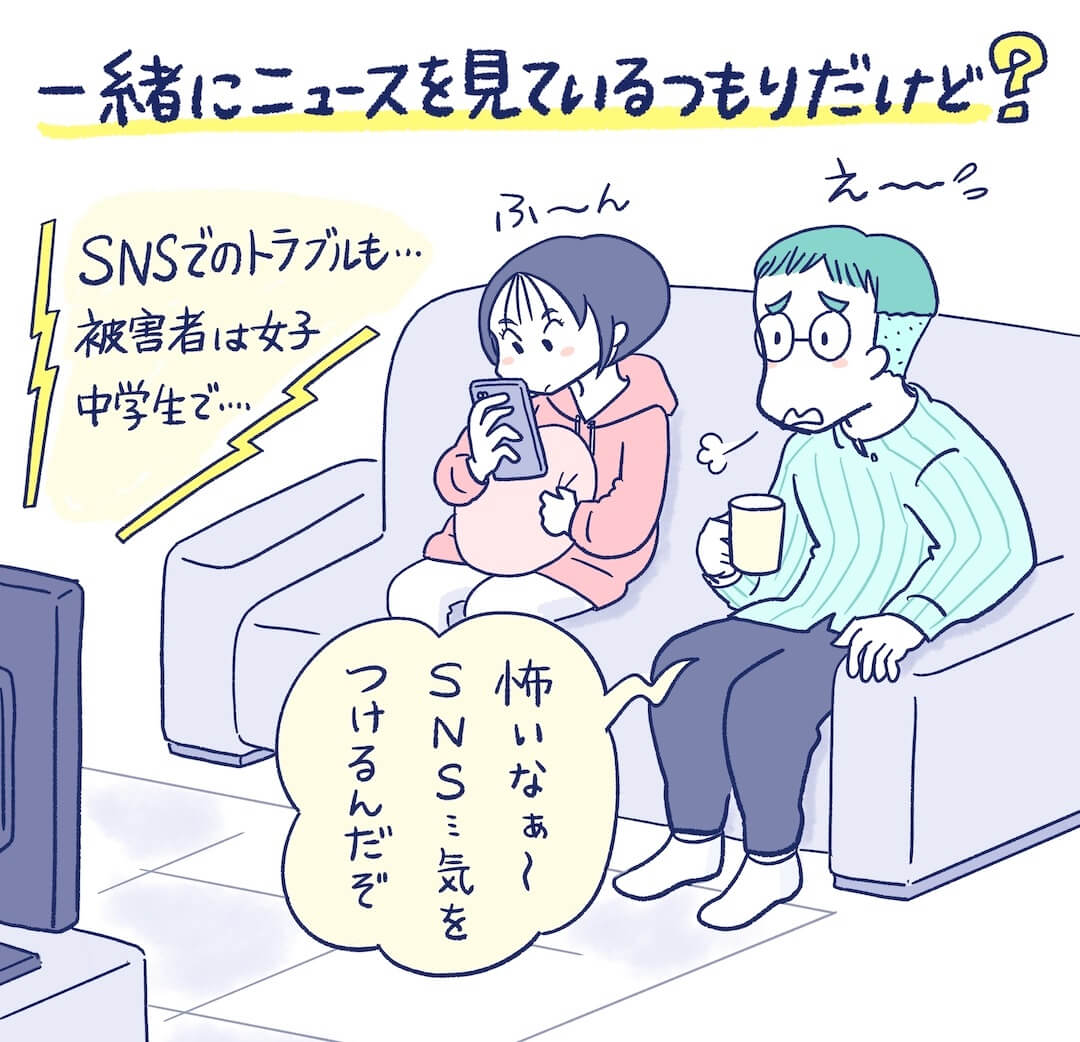

と思うかもしれませんが、ほとんどの小中高生はSNSやインターネット利用がトラブルの発端となるニュースを見ていない、もしくは見聞きはしていても自分には関係がない出来事だと思いがちです。

若年層をターゲットにしたネット詐欺や悪徳商法、SNSで知り合った人からの性被害事件などが増加の一途をたどっているのは、「被害者になる10代がニュースを見ないから、そもそも危険の実態を知らない」という背景が、じつは大きいのです。

では、どうすれば10代の子どもをネットやSNSのトラブルから守ることができるのでしょうか。具体策を教えるのは、一番近くにいる大人の役目です。

ネットの危険から子どもを守る「4つの対策」

10代に人気のTikTokを見ると、本名や顔を出している未成年が大勢出てきます。「同世代がみんなやっているなら平気では?」「本名を出さずに顔出しで踊るだけなら大丈夫だよね」と子どもは油断してしまいがちですが、断片的な情報から個人情報が特定され、瞬く間に世間に拡散される可能性はあります。

その現実を理解したうえで、SNSでの交流を安全に楽しみたいのであれば、ネットリテラシーの基本中の基本として、次のポイントはしっかり教えてあげてください。

本名や学校名、住んでいる市区町村などの個人情報を明かさない

「フォロワーは友達だけだから」と油断して本名や所属校、住所などの情報を出すと、いざトラブルに巻き込まれたときに個人が特定されかねません。自分だけでなく、親の名前や職業も同様です。

SNSの「位置情報」を「オフ」にする

InstagramやXの位置情報は基本的にオフにするほか、家の外観や住所がわかるような画像は投稿しないようにしましょう。背景に映り込む建物や電柱、窓から見える景色やそのときの天候などから、撮影場所が特定されてしまうことがあります。また、よく利用するカフェやショッピングモールなど、生活圏が推定できるような位置情報つきのリアルタイム投稿も、むやみにアップするのは控えましょう。

公開範囲とアカウント名を設定する

TikTokの場合、ランダムで表示される「おすすめ」に載らないように設定しておきましょう。設定欄の「プライバシー」から「非公開アカウント」を「オン」にしておけば、自分が承認したユーザーだけが投稿を見られるようになります。また、どんなSNSでも本名とは別のネットネームを使っておくと安心です。

顔がわかる写真をむやみにアップしない

リアルの友達に限定した、クローズドなInstagramのストーリーズ(24時間で消える投稿機能)でちょっとした自撮り画像をアップするくらいなら、そこまで神経質になる必要はありません。しかし、不特定多数が見る可能性があるアカウントでは、自分の顔がわかるような投稿は控えましょう。学生服も顔と同様に個人を特定する要素になるため、一般公開での投稿はしないほうが安心です。

一方で、本人がSNSで慎重に振る舞っていても、「友達が勝手に顔や名前を投稿してしまった」というケースも起こっています。これも完全に防ぐことは難しいのですが、写真を撮られても「SNSには顔がわかるようなものは載せないで」「アップするなら顔を加工してわからないようにしてね」とその場で伝えるなど、リスクを回避するために自衛していきましょう。

SNSのリスク管理は、大人も子どもも実際に使いながら少しずつ習得していくものです。リスクを頭の片隅に入れつつも、慣れてきたら安全に楽しむ。それができるように、保護者が適宜アドバイスするとよいでしょう。

デジタルタトゥーは何十年も残る

なぜそこまでして個人情報の扱いに気をつけなければならないのか? 無防備な子どもはそう考えるかもしれません。しかし、大人である私たちは、デジタルタトゥーが半永久的に残る怖さをすでに知っているはずです。

高橋さんは小中学校でネットリテラシーの授業を行う際には、対象となる児童や生徒が生まれた年に起きた炎上事件を、ケーススタディとして紹介することがあるそうです。

また最近では、交通事故被害者の遺族に殺害予告メールを送った中学生が書類送検されたり、闇バイトに加担した中・高校生が逮捕されたりするなど、子どもが加害者となる事件も報道されています。現実のニュースを親子で情報共有し、事例を知っておくこと。これもネットのリスクを回避することに繋がるはずです。

10代に多い、友人間のLINEトラブルはどう防ぐ?

不特定多数と繋がるSNSのリスク対策とは別に、友達との直接的なやり取りがメインになるLINEでも、トラブルは起こりやすい傾向にあります。

もちろん、実際のやり取りを通じて子どもたちは「伝え方・伝わり方」のさじ加減を学んでいきますから、親が具体的に「こう書きなさい」と指示できるわけではありません。

「とはいえ、わが子がLINEでどんなやり取りをしているのか心配だし気になる……」という保護者におすすめの方法があります。それは、自分のLINEのやり取りを子どもに見せること。

高橋さんは中学生の息子がスマホデビューをするときに、「これがママのLINEアカウントだから、好きに見ていいよ」と、自分のスマホを息子に渡して、LINEのやり取りをオープンに見せたそうです。

親のLINEをひとつの見本として参照することで、テキストコミュニケーションの作法のようなものや、自分たちとの違いなどを子どもは自然と学んでいきます。また、LINEのやり取りからトラブルが起きた場合、普段からLINEのやり取りを共有しているぶん、親にも早い段階で「じつはこんなことになっていて」と打ち明けやすいというメリットがあります。子どもの交友関係を把握するのにも役立つので、「LINEの見せ合い」はおすすめです。

オンラインゲームのボイスチャットも要注意!

LINEの使い方でひとつ気をつけてほしいのは、オープンチャットで知り合った見知らぬ人や、オンラインゲームで親しくなった”ネッ友”などを「友だち」に追加するケースです。素性がわからない相手ですから、年齢も性別も本当かわからず、悪意がないとは言い切れません。子どもだけで直接会わないよう伝えておきましょう。

いまの10代に人気のアプリは?

最後に、いまの10代に人気の定番アプリをおさらいしておきましょう。

また、最近大学生の間で流行しているのが「BeReal(ビーリアル)」。フィルターや編集のかかっていない、ありのままの写真をユーザー同士で共有しあうシンプルなアプリで、Instagramとは対照的に「盛らない」のが特徴で、ある調査では半数以上の学生が使っているという結果が出ています。同じく、マッチングアプリを利用する大学生も少なくありません。

ほかにも位置情報共有アプリを使って、「講義の空き時間に学内で暇な子はいないかな」と探すこともあるそうです。男子は、「Discord(ディスコード)」というゲーマー向けのトークアプリを使っている子も多いそう。

おそらく、ここでご紹介したアプリを「初めて聞いた」という方もいるでしょう。今後も新しいアプリがどんどん登場していくことは確実ですが、10代のうちにネットリテラシーの基礎が身についていれば、そこまで不安に思うことはありません。子どもと一緒になって教えたり、教わったりしながら学んでいきましょう。